À l'occasion du 80e anniversaire du largage de la bombe atomique sur Hiroshima, version française de l'article de John Pilger pour Consortium News : 'Un autre Hiroshima est en route - à moins que nous ne l'arrêtions maintenant' .

John Pilger est décédé en 2023 mais son article reste d'actualité.

Traduction Google.

Un autre Hiroshima est en route - à moins que nous ne l'arrêtions maintenant

Par John Pilger

Publication du 6 août 2025

Hiroshima et Nagasaki furent des meurtres de masse prémédités, déclenchant une arme intrinsèquement criminelle. Ces attentats furent justifiés par des mensonges qui constituent le fondement de la propagande de guerre américaine du XXIe siècle, désignant un nouvel ennemi et une nouvelle cible : la Chine.

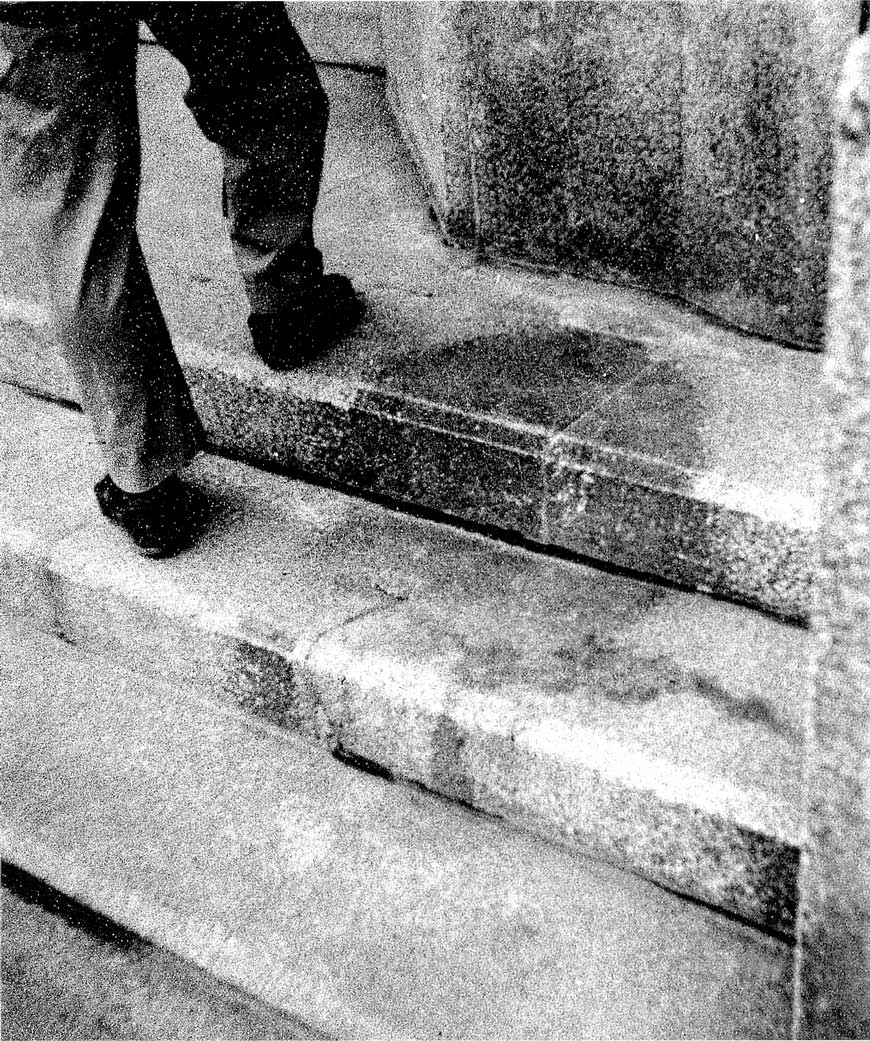

Lors de ma première visite à Hiroshima en 1967, l'ombre sur les marches était encore là. C'était l'image presque parfaite d'un être humain à l'aise : jambes écartées, dos courbé, une main à ses côtés, assise, attendant l'ouverture d'une banque.

À huit heures et quart du matin, le 6 août 1945, lui et sa silhouette furent gravées dans le granit.

J'ai regardé l'ombre pendant une heure ou plus, puis je suis descendu jusqu'à la rivière où les survivants vivaient encore dans des cabanes.

J'ai rencontré un homme appelé Yukio, dont la poitrine était gravée du motif de la chemise qu'il portait lorsque la bombe atomique a été larguée.

Il a décrit un énorme éclair au-dessus de la ville :

« une lumière bleuâtre, quelque chose comme un court-circuit électrique », après quoi le vent a soufflé comme une tornade et une pluie noire est tombée.

Je fus jetée à terre et je remarquai qu'il ne restait que les tiges de mes fleurs. Tout était calme et silencieux, et quand je me relevai, il y avait des gens nus, silencieux. Certains n'avaient ni peau ni cheveux. J'étais certaine d'être morte.

Neuf ans plus tard, je suis revenu le chercher et il était mort d’une leucémie.

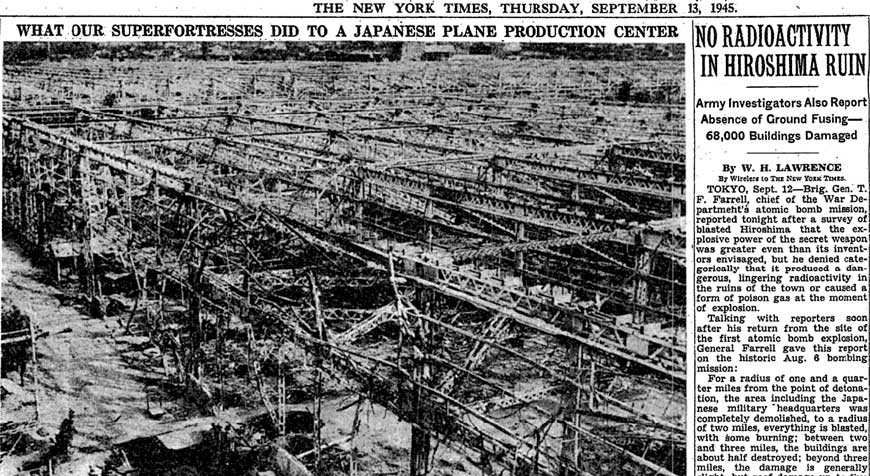

« Pas de radioactivité dans les ruines d'Hiroshima », titrait le New York Times du 13 septembre 1945, un classique de la désinformation. « Le général Farrell », rapportait William H. Lawrence, « a catégoriquement nié que [la bombe atomique] ait produit une radioactivité dangereuse et persistante. »

Un seul reporter, Wilfred Burchett, un Australien, avait bravé le périlleux voyage vers Hiroshima au lendemain du bombardement atomique, au mépris des autorités d’occupation alliées, qui contrôlaient la « meute de presse ».

« J'écris ceci en guise d'avertissement au monde », rapporte Burchett dans le Daily Express de Londres du 5 septembre 1945. Assis dans les décombres avec sa machine à écrire Baby Hermes, il décrit des salles d'hôpital remplies de personnes sans blessures visibles qui mouraient de ce qu'il appelle « une peste atomique ».

Pour cela, son accréditation de presse lui a été retirée, il a été cloué au pilori et diffamé. Son témoignage de vérité ne lui a jamais été pardonné.

Le bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki fut un acte de meurtre de masse prémédité, déclenchant une arme intrinsèquement criminelle. Il fut justifié par des mensonges qui constituent le fondement de la propagande de guerre américaine au XXIe siècle, désignant un nouvel ennemi et une nouvelle cible : la Chine.

Au cours des 75 années qui se sont écoulées depuis Hiroshima, le mensonge le plus persistant est que la bombe atomique a été larguée pour mettre fin à la guerre dans le Pacifique et pour sauver des vies.

« Même sans les bombardements atomiques », concluait l’enquête sur les bombardements stratégiques des États-Unis de 1946,

« La suprématie aérienne sur le Japon aurait pu exercer une pression suffisante pour provoquer une capitulation sans condition et éviter une invasion. Après une enquête approfondie sur tous les faits et appuyée par les témoignages des dirigeants japonais encore en vie, l'enquête estime que… le Japon aurait capitulé même si les bombes atomiques n'avaient pas été larguées, même si la Russie n'était pas entrée en guerre [contre le Japon] et même si aucune invasion n'avait été planifiée ou envisagée. »

Les Archives nationales de Washington contiennent des documents attestant des ouvertures de paix japonaises datant de 1943. Aucune n'a été retenue. Un câble envoyé le 5 mai 1945 par l'ambassadeur d'Allemagne à Tokyo et intercepté par les États-Unis indiquait clairement que les Japonais cherchaient désespérément à obtenir la paix, y compris « la capitulation, même si les conditions étaient dures ». Rien ne fut fait.

Le secrétaire américain à la Guerre, Henry Stimson, a déclaré au président Harry Truman qu’il « craignait » que l’US Air Force ne « bombarde » tellement le Japon que la nouvelle arme ne puisse pas « montrer sa puissance ».

Stimson a admis plus tard qu’« aucun effort n’a été fait, et aucun n’a été sérieusement envisagé, pour obtenir la reddition simplement pour ne pas avoir à utiliser la bombe [atomique] ».

Les collègues de Stimson en matière de politique étrangère — anticipant l’après-guerre qu’ils façonnaient alors « à notre image », comme l’a si bien dit George Kennan, le planificateur de la guerre froide — ont clairement indiqué qu’ils étaient impatients « d’intimider les Russes avec la bombe [atomique] tenue de manière plutôt ostentatoire sur notre hanche ».

Le général Leslie Groves, directeur du projet Manhattan qui a permis de fabriquer la bombe atomique, a témoigné : « Je n’ai jamais eu la moindre illusion sur le fait que la Russie était notre ennemie et que le projet a été mené sur cette base. »

Le lendemain de la destruction d’Hiroshima, le président Truman a exprimé sa satisfaction quant au « succès retentissant » de « l’expérience ».

L'« expérience » s'est poursuivie bien après la fin de la guerre. Entre 1946 et 1958, les États-Unis ont fait exploser 67 bombes nucléaires dans les îles Marshall, dans le Pacifique, soit l'équivalent de plus d'un Hiroshima par jour pendant 12 ans.

Les conséquences humaines et environnementales furent catastrophiques. Pendant le tournage de mon documentaire, "The Coming War on China" ("La Guerre à venir contre la Chine") , j'ai affrété un petit avion et me suis envolé pour l'atoll de Bikini, dans les îles Marshall. C'est ici que les États-Unis ont fait exploser la première bombe à hydrogène au monde. Cette terre reste empoisonnée. Mes chaussures indiquaient « dangereux » sur mon compteur Geiger. Les palmiers formaient des formations étranges. Il n'y avait pas d'oiseaux.

J'ai traversé la jungle jusqu'au bunker en béton où, à 6 h 45, le matin du 1er mars 1954, le bouton a été enfoncé. Le soleil, qui s'était levé, s'est levé à nouveau et a vaporisé une île entière dans le lagon, laissant un immense trou noir, qui, vu du ciel, offre un spectacle menaçant : un vide mortel dans un lieu d'une grande beauté.

Les retombées radioactives se sont propagées rapidement et « de manière inattendue ». L'histoire officielle affirme que « le vent a tourné brusquement ». Ce fut le premier d'une longue série de mensonges, comme le révèlent des documents déclassifiés et les témoignages des victimes.

Gene Curbow, météorologue chargé de surveiller le site d'essai, a déclaré : « Ils savaient où allaient se diriger les retombées radioactives. Même le jour du tir, ils avaient encore la possibilité d'évacuer les gens, mais ils n'ont pas été évacués ; je n'ai pas été évacué… Les États-Unis avaient besoin de cobayes pour étudier les effets des radiations. »

Comme Hiroshima, le secret des Îles Marshall résultait d'une expérience calculée sur la vie d'un grand nombre de personnes. Il s'agissait du Projet 4.1, qui a débuté par une étude scientifique sur des souris et s'est transformé en une expérience sur des « êtres humains exposés aux radiations d'une arme nucléaire ».

Les habitants des Îles Marshall que j'ai rencontrés en 2015 – comme les survivants d'Hiroshima que j'ai interviewés dans les années 1960 et 1970 – souffraient de divers cancers, notamment du cancer de la thyroïde ; des milliers d'entre eux étaient déjà décédés. Les fausses couches et les mortinaissances étaient fréquentes ; les bébés qui survivaient présentaient souvent d'horribles malformations.

Contrairement à Bikini, l'atoll voisin de Rongelap n'avait pas été évacué lors de l'essai de la bombe H. Directement sous le vent de Bikini, le ciel de Rongelap s'est assombri et une pluie qui a d'abord semblé être des flocons de neige est tombée. La nourriture et l'eau ont été contaminées ; et la population a été victime de cancers. C'est encore le cas aujourd'hui.

Nerje Joseph, originaire des îles Marshall, avec une photo d'elle enfant, peu après l'explosion de la bombe H le 1er mars 1954. (John Pilger)

J'ai rencontré Nerje Joseph, qui m'a montré une photo d'elle enfant à Rongelap. Elle avait de terribles brûlures au visage et une grande partie de ses cheveux lui manquaient. « Nous nous baignions au puits le jour de l'explosion de la bombe », a-t-elle raconté. « De la poussière blanche s'est mise à tomber du ciel. J'ai tendu la main pour attraper la poudre. Nous l'avons utilisée comme savon pour nous laver les cheveux. Quelques jours plus tard, mes cheveux ont commencé à tomber. »

Lemoyo Abon a déclaré : « Certains d'entre nous souffraient terriblement. D'autres avaient la diarrhée. Nous étions terrifiés. Nous pensions que c'était la fin du monde. »

Les archives officielles américaines que j'ai incluses dans mon film décrivent les insulaires comme des « sauvages dociles ». Au lendemain de l'explosion, un responsable de l'Agence américaine de l'énergie atomique (AEA) se vante que Rongelap est « de loin l'endroit le plus contaminé de la planète », ajoutant : « Il sera intéressant de mesurer l'absorption humaine lorsque des personnes vivent dans un environnement contaminé. »

Des scientifiques américains, dont des médecins, ont bâti des carrières prestigieuses en étudiant l'« absorption humaine ». On les voit dans des films scintillants, en blouse blanche, attentifs avec leurs presse-papiers. Lorsqu'un insulaire est décédé à l'adolescence, sa famille a reçu une carte de condoléances du scientifique qui l'avait étudié.

J'ai réalisé des reportages dans cinq « zones zéro » nucléaires à travers le monde : au Japon, aux Îles Marshall, au Nevada, en Polynésie et à Maralinga en Australie. Plus encore que mon expérience de correspondant de guerre, cela m'a appris la cruauté et l'immoralité des grandes puissances : la puissance impériale, dont le cynisme est le véritable ennemi de l'humanité.

Cela m'a frappé lors du tournage du site de Ground Zero de Taranaki, à Maralinga, dans le désert australien. Dans un cratère en forme de cuvette se trouvait un obélisque sur lequel était inscrit : « Une arme atomique britannique a été explosée à titre d'essai ici le 9 octobre 1957 ». Sur le bord du cratère, on pouvait lire ce panneau :

AVERTISSEMENT : RISQUE DE RAYONNEMENT

Niveaux de radiation sur quelques centaines de mètres

autour de ce point peuvent être au-dessus de ceux considérés

sûr pour une occupation permanente.

À perte de vue, et même au-delà, le sol était irradié. Du plutonium brut gisait, dispersé comme du talc : le plutonium est si dangereux pour l'homme qu'un tiers de milligramme représente 50 % de risque de cancer.

Les seules personnes susceptibles d'avoir vu le panneau étaient les Aborigènes d'Australie, qui n'avaient reçu aucun avertissement. Selon un récit officiel, s'ils avaient de la chance, « ils étaient chassés comme des lapins ».

La menace persistante

Aujourd'hui, une campagne de propagande sans précédent nous chasse tous comme des lapins . Nous ne sommes pas censés remettre en question le flot quotidien de rhétorique antichinoise, qui prend rapidement le pas sur celui de la rhétorique antirusse. Tout ce qui est chinois est mauvais, anathème, une menace : Wuhan… Huawei. Quelle confusion lorsque « notre » dirigeant le plus honni le dit.

La phase actuelle de cette campagne a débuté non pas avec Trump, mais avec Barack Obama, qui s'est rendu en Australie en 2011 pour déclarer le plus important renforcement des forces navales américaines dans la région Asie-Pacifique depuis la Seconde Guerre mondiale. Soudain, la Chine est devenue une « menace ». C'était absurde, bien sûr. Ce qui était menacé, c'était la vision psychopathe incontestée des États-Unis d'eux-mêmes, comme la nation la plus riche, la plus prospère et la plus « indispensable ».

Ce qui n’a jamais été contesté, c’est sa prouesse en tant qu’intimidateur — plus de 30 membres des Nations Unies subissant des sanctions américaines d’une forme ou d’une autre et une traînée de sang coulant à travers des pays sans défense bombardés, leurs gouvernements renversés, leurs élections perturbées, leurs ressources pillées.

La déclaration d'Obama est devenue connue sous le nom de « pivot vers l'Asie ». L'une de ses principales partisanes était sa secrétaire d'État, Hillary Clinton, qui, comme l'a révélé WikiLeaks, souhaitait rebaptiser l'océan Pacifique « mer d'Amérique ».

Alors que Clinton n'a jamais caché son bellicisme, Obama était un maître du marketing. « J'affirme clairement et avec conviction », a déclaré le nouveau président en 2009, « que l'engagement de l'Amérique est de rechercher la paix et la sécurité dans un monde sans armes nucléaires. »

Obama a augmenté les dépenses consacrées aux ogives nucléaires plus rapidement que n'importe quel autre président depuis la fin de la Guerre froide. Une arme nucléaire « utilisable » a été développée. Connue sous le nom de B61 Modèle 12, elle signifie, selon le général James Cartwright, ancien vice-président du Comité des chefs d'état-major interarmées, que « réduire la taille [rend son utilisation] plus envisageable ».

La cible est la Chine. Aujourd'hui, plus de 400 bases militaires américaines encerclent quasiment la Chine avec leurs missiles, bombardiers, navires de guerre et armes nucléaires . De l'Australie au nord, en passant par le Pacifique, l'Asie du Sud-Est, le Japon et la Corée, et à travers l'Eurasie jusqu'en Afghanistan et en Inde, ces bases forment, comme me l'a dit un stratège américain, « le nœud coulant parfait ».

L'impensable

Une étude de la RAND Corporation – qui, depuis la guerre du Vietnam, planifie les guerres américaines – s'intitule "War with China: Thinking Through the Unthinkable" ("Guerre avec la Chine : Penser l'impensable"). Commandée par l'armée américaine, les auteurs reprennent le slogan infâme de son stratège en chef de la Guerre froide, Herman Kahn : « penser l'impensable ». Son livre, On Thermonuclear War ("De la guerre thermonucléaire"), élaborait un plan pour une guerre nucléaire « gagnable ».

La vision apocalyptique de Kahn était partagée par le secrétaire d'État de Trump [du premier mandat], Mike Pompeo, un fanatique évangélique qui croit à « l'enlèvement de la fin ». Il est peut-être l'homme le plus dangereux du monde. « J'étais directeur de la CIA », s'est-il vanté. « Nous avons menti, nous avons triché, nous avons volé. C'était comme si nous avions suivi des formations complètes. » L'obsession de Pompeo, c'est la Chine.

La finalité de l'extrémisme de Pompeo est rarement, voire jamais, évoquée dans les médias anglo-américains, où les mythes et les falsifications sur la Chine sont monnaie courante, tout comme les mensonges sur l'Irak. Un racisme virulent sous-tend cette propagande. Classés « jaunes » alors qu'ils étaient blancs, les Chinois sont le seul groupe ethnique à avoir été interdit d'entrée aux États-Unis par une loi d'exclusion, parce qu'ils étaient chinois. La culture populaire les décrivait comme sinistres, indignes de confiance, « sournois », dépravés, malades et immoraux.

Un magazine australien, The Bulletin, s’est consacré à promouvoir la peur du « péril jaune », comme si toute l’Asie était sur le point de s’effondrer sur la colonie exclusivement blanche par la force de la gravité.

Comme l’écrit l’historien Martin Powers, reconnaissant le modernisme de la Chine, sa moralité laïque et

« Les contributions à la pensée libérale ont menacé l'image européenne, il est donc devenu nécessaire de réprimer le rôle de la Chine dans le débat des Lumières… Pendant des siècles, la menace que représente la Chine pour le mythe de la supériorité occidentale en a fait une cible facile pour les attaques racistes. »

Dans le Sydney Morning Herald, Peter Hartcher, infatigable détracteur de la Chine, qualifiait ceux qui propageaient l'influence chinoise en Australie de « rats, mouches, moustiques et moineaux ». Hartcher, qui cite avec enthousiasme le démagogue américain Steve Bannon, aime interpréter les « rêves » de l'élite chinoise actuelle, dont il semble avoir connaissance. Ceux-ci sont inspirés par la nostalgie du « Mandat du Ciel » d'il y a 2 000 ans. Ad nausea (À en mourir).

Pour lutter contre ce « mandat », le gouvernement australien de Scott Morrison a engagé l’un des pays les plus sûrs de la planète, dont le principal partenaire commercial est la Chine, à fournir des centaines de milliards de dollars de missiles américains pouvant être tirés sur la Chine.

Les retombées sont déjà évidentes. Dans un pays historiquement marqué par un racisme violent envers les Asiatiques, des Australiens d'origine chinoise ont formé un groupe d'autodéfense pour protéger les livreurs. Des vidéos filmées par téléphone montrent un livreur frappé au visage et un couple chinois victime d'insultes racistes dans un supermarché. Entre avril et juin, près de 400 agressions racistes ont été recensées contre des Australiens d'origine asiatique.

« Nous ne sommes pas vos ennemis », m'a confié un stratège de haut rang en Chine, « mais si vous [en Occident] décidez que nous le sommes, nous devons nous préparer sans délai. » L'arsenal chinois est modeste comparé à celui des États-Unis, mais il se développe rapidement, notamment en ce qui concerne le développement de missiles maritimes conçus pour détruire des flottes de navires.

Français « Pour la première fois », a écrit Gregory Kulacki de l'Union of Concerned Scientists, « la Chine envisage de mettre ses missiles nucléaires en état d'alerte maximale afin qu'ils puissent être lancés rapidement en cas d'alerte d'une attaque... Ce serait un changement important et dangereux dans la politique chinoise... »

À Washington, j'ai rencontré Amitai Etzioni, éminent professeur d'affaires internationales à l'Université George Washington, qui a écrit qu'une « attaque aveuglante contre la Chine » était prévue, « avec des frappes qui pourraient être perçues à tort [par les Chinois] comme des tentatives préventives pour détruire ses armes nucléaires, les acculant ainsi dans un terrible dilemme de les utiliser ou de les perdre [qui] conduirait à une guerre nucléaire. »

En 2019, les États-Unis ont organisé leur plus grand exercice militaire depuis la Guerre froide, en grande partie dans le plus grand secret. Une armada de navires et de bombardiers à long rayon d'action a répété un « concept de combat air-mer pour la Chine » (ASB) en bloquant les voies maritimes dans le détroit de Malacca et en coupant l'accès de la Chine au pétrole, au gaz et à d'autres matières premières en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique.

C’est la crainte d’un tel blocus qui a poussé la Chine à développer son initiative « Ceinture et Route » le long de l’ancienne Route de la Soie vers l’Europe et à construire d’urgence des pistes d’atterrissage stratégiques sur des récifs et des îlots contestés dans les îles Spratly.

À Shanghai, j'ai rencontré Lijia Zhang, journaliste et romancière pékinoise, typique d'une nouvelle classe de francs-tireurs. Son best-seller porte le titre ironique de Socialism Is Great! ("Le socialisme, c'est formidable !"). Ayant grandi dans le chaos et la brutalité de la Révolution culturelle, elle a voyagé et vécu aux États-Unis et en Europe. « Beaucoup d'Américains s'imaginent », dit-elle, « que les Chinois vivent une vie misérable, opprimée, sans aucune liberté. L'idée du péril jaune ne les a jamais quittés… Ils ignorent que quelque 500 millions de personnes sont en train de sortir de la pauvreté, et certains diraient même 600 millions. »

Les exploits prodigieux de la Chine moderne, sa victoire sur la pauvreté de masse et la fierté et le contentement de son peuple (mesurés par des sondeurs américains comme Pew) sont volontairement ignorés ou mal compris en Occident. Ce fait témoigne à lui seul de l'état lamentable du journalisme occidental et de l'abandon de l'information honnête.

Le côté obscur de la répression chinoise et ce que nous aimons appeler son « autoritarisme » sont la façade que nous sommes autorisés à voir presque exclusivement. C'est comme si on nous servait sans cesse des histoires du super-vilain Dr Fu Manchu. Et il est temps de se demander pourquoi : avant qu'il ne soit trop tard pour arrêter le prochain Hiroshima.

John Pilger, aujourd'hui décédé, était un journaliste et cinéaste australo-britannique basé à Londres. Plus de 60 documentaires de Pilger sont visibles sur son site web : www.johnpilger.com . En 2017, la British Library a annoncé la création d'une archive John Pilger regroupant l'ensemble de son œuvre écrite et filmée. Le British Film Institute classe son film de 1979, Year Zero: the Silent Death of Cambodia, parmi les 10 documentaires les plus importants du XXe siècle . Certaines de ses contributions à Consortium News sont disponibles ici .